作曲初心者なら必見! 曲作りでありがちな悩みと対処法を解説

作曲初心者に向けた悩みと対処法を解説!

今回は、作曲をするうえでよくある悩みや、悩み別の対処法について解説していきたいと思います。

率直に言うと、どんな作曲の悩みでも「音楽理論」をある程度学ぶことで解決につながります。

音楽理論は率直に言うと「気にしなくてもいい」座学とも言えるし、なくても曲が作れるとも言えるでしょう。

何となく曲が作れて形になれば、その”感性”を大事にすべきでもあります。

しかしスクールのDTMコースでよく相談されるのが「メロディーは作れるのですが、何故か1曲形にならない」という疑問です。

それは個々に理由があるというより、完全な初心者といった印象の方が多いのです。

そんな今までの事例を元に、作曲に悩んだら”音楽理論”を学習した方が良い理由をお悩み別に解説します!

サビしか作れない

一見絶望的に感じるかもしれませんが、この類の方は”なんとなく”DAWソフト”等、PCやMacを使って『打ち込み』という楽曲制作にトライされてる事が多い印象です。

「曲に展開が作れない」という問題を抱えているケースですので、基本的な内容と既存の曲の分析を行えば、理解が深まり自身の曲に活かすことができます。

世に出ている楽曲の分析をしていると「意外とみんな同じ事をしてる」という事にビックリすることもあるかもしれません。

個人差はあるかと思いますが、メロディーは常に浮かぶ時と、なかなか出来ない時があります。

- 音楽と全然違う事からヒント得る

- 何か聴こえて来た音に触発されて作る

- ずっと悩んでたけど、ある日すんなり作れる

など色々なケースがあると思いますが、いずれにせよ、コードや伴奏の音を鳴らして、流動的に音の流れを作り、雰囲気にのめりこみ、楽曲が誕生する….こういったルーティンを、皆こなしております。

音楽理論はマナーとも考えられますが、我々の感覚の手助けにとして活躍してくれる相棒とも言えるでしょう。

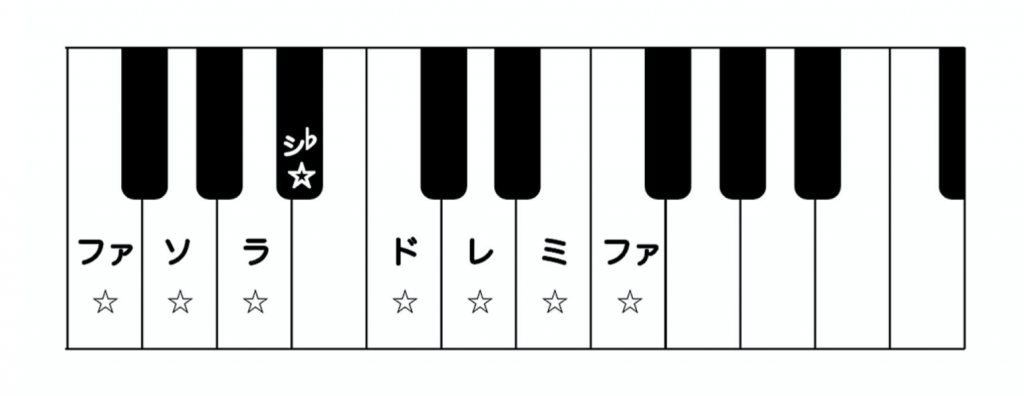

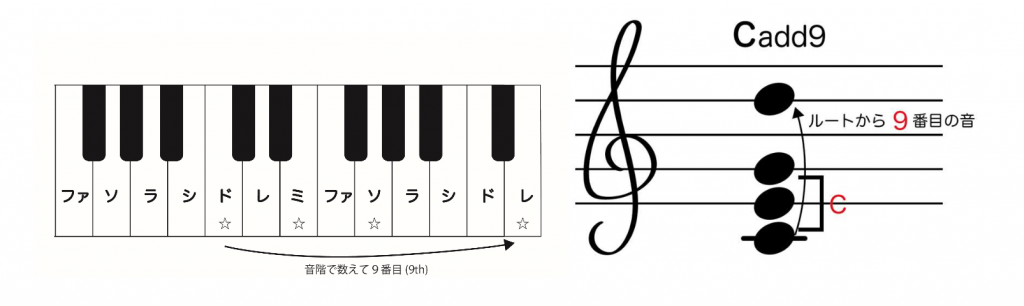

歌メロディーに対して、コードが付けられない

これもよくある事例です。音のジャッジメントができないので、全く曲作りが進まない傾向があります。

コード進行等もそうですが、メロディーもキーから不自然に脱線していて、とても独創的な曲になっている事があります。

狙って作ったというより、”何も分からず行き着いた”といった感じで制作されているのではないでしょうか?

できたメロディーにコードを当てるレッスンを希望される方も多いですが、やはりこちらも基礎から見直さないと、同じ事を繰り返す可能性があります。

劇伴(BGM)作曲なら否定しにくい面もありますが、歌を作るのであれば、ある程度の枠組みの中で作る必要があると思いますので、その枠組をまずは体感しましょう。

学習し理解した上で、既存の”当たり前”のように浸透してるものをいい意味で壊し、新しいものを作り上げる事は、非常にクリエイティブなことでしょう。

作曲本を読んだはいいが、それだけで終わってしまった

おそらく基本的な内容を記載した本を読まれているかと思いますが、読んでるうちに難しくなってきて分からなくなったり、そもそも最初から”?”状態になってしまう、どちらかであると思います。

学習した事を実践しにくいのと、合っているのかが分からないので、達成感を感じれないのが問題と言えるかもしれません。

中途半端に分かった気になってしまうので、楽曲制作を進めていくにつれて行きつまってしまうのではないでしょうか?

「急がば回れ」という言葉があるように、基礎はしっかり押さえておかないと、かえって遠回りをしてしまう可能性があります。

ただ、楽器に昔から触れる機会が多くたくさん演奏されて来た方は、本を読み、内容を整理するだけで、基礎的な音楽理論を学び終える事も可能でしょう。

トラックメイクをしたいだけだから、やる必要がない

EDMやHIPHOP系のトラックを作りたいという方は、音楽理論のお話をしてもあまりピンとこないようです。

ビートメイクだけでしたら大丈夫だと思いますが、音階を持つ楽器を打ち込む時がいつか来るので、そういった時には困る可能性が高いでしょう。

さいごに

自身の経験を押し付けるのは良くない!と思い、今まで幾度となく、この音楽理論をやらずに”楽曲制作”ができないものか…と考えてた事がありました。

しかし音を自動生成するソフトウェアを使えば、一時的にはできるもののやはり皆さんの考える曲作りとは程遠く、クリエイティブになる鍵は「音楽理論」だと行き着きました。

”温故知新”という言葉があるように、過去の人が生み出した事を学習した上で、自身の新しい楽曲を生み出すと、さらに音楽が楽しくなっていくでしょう。

作り手が感じる幸福感こそ、今までたくさんの笑顔を作ってきたんだなとつくづく思います。

ぜひ音楽理論を勉強して、このマナーを覆すくらいの名曲を生み出してみてください。

東京都出身。23歳で作曲家、28歳で作詞家デビュー。アニメやTV番組、パチンコ等の音楽制作をはじめ、メジャーアーティストの音響やサウンドエンジニアも担当。2017年4月にオンライン専門の「Next Lead Music School」を設立し、音楽の専門学校を超えるサービスを目標に運営中。東京都から栃木県へ移住し行政の委託事業も遂行。日本のマーケターになりたい。