LogicProXに標準搭載されているプラグインでボーカルミックスに挑戦!

ミックスにおける基本の下処理

ニコニコ動画やYouTube、SNSに動画投稿をされてる人は多いのではないでしょうか?今回の記事はApple社のDAWソフト「LogicProX」を使用したボーカルミックスについてお話しします。

まずはボーカルミックスの下準備である「トリートメント」にフォーカスを当てて記載しますので、ミックスに悩んでいる人は是非参考にしてみてください。

合わせて動画も作成しました。動画の補足点を本記事に記載しますので合わせてご覧ください。

参考動画

用意したデータと使用するプラグイン

今回用意したデータは「ボーカルトラック」、「ボーカルハモトラック」、「カラオケ」の3点です。各楽器がバラバラに作成された「パラデータ」でミックスする場合は更に多くのトラックやプラグインを使用します。

上記のトラックを元に使用するプラグインは下記の3つです。

- EQ(イコライザー)

- コンプレッサー

- ディエッサー

こちらを「カラオケ音源」と「ボーカルトラック」でミックスに挑戦する人に寄り添ってご説明します。この「トリートメント」はミックスのファーストステップですが、大切な部分なので自身でも試して変化を確認しましょう。

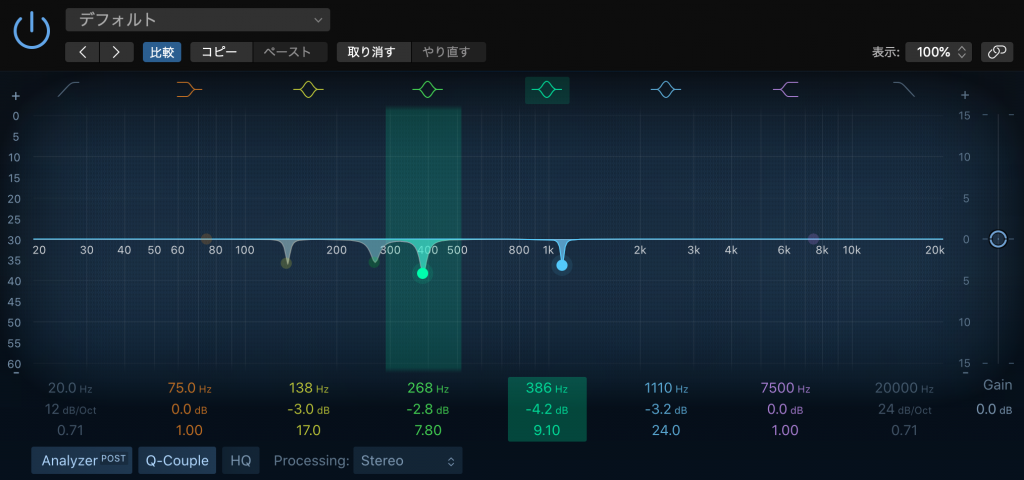

EQ(イコライザー)の使い方

1つ目はイコライザー(以下EQ)をボーカルトラックに使用します。

EQの基本的な使い方は「溝」のような形で「カット」をすることです。もちろん狙った帯域を「山」のような形で「ブースト」することもありますが、意図がある上で効果を発揮するので、まずは「カット」に挑戦することをおすすめします。

まずは鋭利な山を構築してブーストし、トラックを再生しながら「山」を左右に動かしてみましょう。この際にハウリングしたり不快に感じた箇所がカットするポイントです!そのまま「溝」にしましょう。

注意点

ミックスは料理に似ているとアドバイスしていますが、お肉の脂分や旨みをカットするのがEQと近いと考えています。

カットしすぎてしまうと痩せ細った音になりがちで、本来カットする必要のない部分を切ってしまうと、旨みや脂分が無くなってしまいます。以前EQについて記事を作成しましたので、こちらも是非ご覧ください!

コンプレッサーの使い方

2つ目のプラグインはコンプレッサーです。Logicには多くの種類のコンプレッサーが搭載されていますが、コンプレッサーを使用する目的は大きく分けて以下の2つです。

- 大きい音はそのままに小さい音を大きくする

- 自身の好きなプラグインのサウンドにする

こちらもボーカルトラックに使用してみましょう!

1.大きい音はそのままに小さい音を大きくする

一言で言ってしまうと音を「太くする」が良い表現だと考えています。大きい音は潰して、小さい音を目立たせるイメージで良いでしょう。

2.自身の好きなプラグインのサウンドにする

実際に存在する機材をシミュレートしたプラグインを使用する事は非常に多いです。各々の好みが出てきますが、サウンドのキャラクターを変える為にもコンプレッサーを使用します。

この際に安価なオーディオインターフェースやモニターヘッドホンを使用していると変化を感じ取れないかもしれません。微妙な変化の積み重ねで、想像以上に地味な作業の繰り返しです。

余談ですが、私はコンプレッサーがかかっているが、かかったように感じないナチュラルな変化のあるコンプレッサーが好きです。

ディエッサーの使い方

1番聞き慣れないプラグインかもしれません。基本的にコンプレッサーの部類ですが、「歯擦音」と呼ばれる音をコンプレッションしてくれる代物です。主にボーカルトラックに使用します。

「さしすせそ」や「たちつてと」のように、ノイズと勘違いしやすい言葉を発した際に効果を発揮してくれます。帯域毎にフォーカスを当ててコンプレッションします。

最近では、「iZotope ( アイゾトープ ) / RX 8 Standard」のようなノイズ除去のソフトを使用して、リップノイズや反響音を減らしてからミックスに取り掛かる人も多いです。

まとめ

「耳を鍛える」と言うと音程等をイメージされる人が多いと思いますが、プラグインを使用した際の音の変化を感じ取り、サウンドリテラシーを高めながら作品作りに取り掛かれると良いですね。

Next Lead Music Schoolでは「サウンドリテラシーの向上」をテーマに「歌ってみた」等のミックスを学べる「Mixコース」を取り扱っています。是非ご利用ください。

東京都出身。23歳で作曲家、28歳で作詞家デビュー。アニメやTV番組、パチンコ等の音楽制作をはじめ、メジャーアーティストの音響やサウンドエンジニアも担当。2017年4月にオンライン専門の「Next Lead Music School」を設立し、音楽の専門学校を超えるサービスを目標に運営中。東京都から栃木県へ移住し行政の委託事業も遂行。日本のマーケターになりたい。