生演奏パーカッションVS打ち込みパーカッション!作曲家が検証!

勝つのはどっち!?生演奏VS打ち込み!

今回の記事は生演奏のパーカッションと打ち込みのパーカッションの比較をご紹介します。

それぞれの音源データも用意しましたので、ぜひ聴き比べてみてください!まずは今回用意したデータと条件について説明します。

用意したデータについて

まず演奏した打楽器は下記の7つです。

- タンバリン

- シェイカー

- カバサ

- トライアングル

- コンガ

- ウインドチャイム

- シンバル

SPECTRASONICS / Stylus RMX

打ち込みで使用した音源は、SpectrasonicsのStylus RMXを使用しました。

ループ音源としても有名ですが、パーカッションも豊富に入っていてるので重宝します。

AKG / C214

生演奏はAKG C214を使用して、各打楽器をステレオでレコーディングしています。

ボーカルやアコースティックギターのレコーディングでも使用されるコンデンサーマイクですが、

ドラムのOHや金属質の音を奏でる楽器の録音にもおすすめです!

ミックスについて

ミックスに関しては、生演奏だけを各トラックEQ処理を行いました。

パンニングとバランス感は同じようにして、トータルでWavesのRS56とUAD LA-2Aを使用しています。

目的としてはローを少し足してボトムの粒立ちをまとめたかったので、上記のようにセッティングしました。

その他、同じ部屋鳴り演出するために、Hall系のリバーブとRoom系のリバーブを採用しています。

比較音源:2mix

長くなりましたが音源をチェックしてみましょう!

パラデータも掲載しますが、まずは全体の2Mix音源で確認しましょう!

2Mix(打ち込み)

2Mix(生演奏)

ここからはパラデータを掲載します。統一性を保つためにステレオで録音して書き出しています。

パンニングも2Mixの音源と同じ位置に配置しています。

比較音源①:タンバリン

パーカッションではお馴染みのタンバリンのソロ音源を聞いてみましょう!実際にタンバリンを所有してる方は録音してみても面白いかもしれません。

タンバリン(打ち込み)

良くも悪くもまとまっていると感じます。

タンバリン(生演奏)

シンプルで使いやす音色だと感じます。

比較音源②:シェイカー

実際にシェイカーをレコーディングするのは難しいです。使用するシェイカーにもよりますが、簡単そうで綺麗に安定したサウンドを鳴らすのは高度なスキルを要します。

シェイカー(打ち込み)

リズムパターンとして少しハネているようにも感じますが、「ジャリ」とした部分を好むアレンジャーは多いと思います。

シェイカー(生演奏)

今回はステレオで録音しましたが、楽器によってはモノラルで録音してパンニングしても良いでしょう。

モノラルとステレオを使い分けるのは難しいですが、音の広がり具合を調整することができます。非常に良いシェイカーの音で好感を持てます。

比較音源③:カバサ

カバサをご存知の方は少ないように感じます。ですが実際にサウンドを確認すると聞いた事があるでしょう。

カバサ(打ち込み)

こちらも同じく「ジャリ」っとした重心の重い音が録音されていて好感を持てます。

カバサ(生演奏)

カバサも複数の種類が存在していると思いますが、改めてレコーディングすると種類やメーカーによってだいぶ変わりそうな印象を受けました。

シェイカーやタンバリンとレンジが近いぶん、ミュージシャンの個性が発揮される楽器かもしれません。

比較音源④:トライアングル

吹奏楽部やテレビで芸人さんが使用しているのでもお馴染みの「トライアングル」です。名前の通り三角形である事がほとんどです。

トライアングル(打ち込み)

Stylusのトライアングルはいつも悩みます。

アレンジを進める中でトライアングルの変更を行うので、使い勝手は良いソフトだと改めて感じます。

トライアングル(生演奏)

トライアングルはコンデンサーマイクで録音することが多いと思います。

意外とダイナミックマイクの方が密度のある音が録れるかな?と思う瞬間があります。

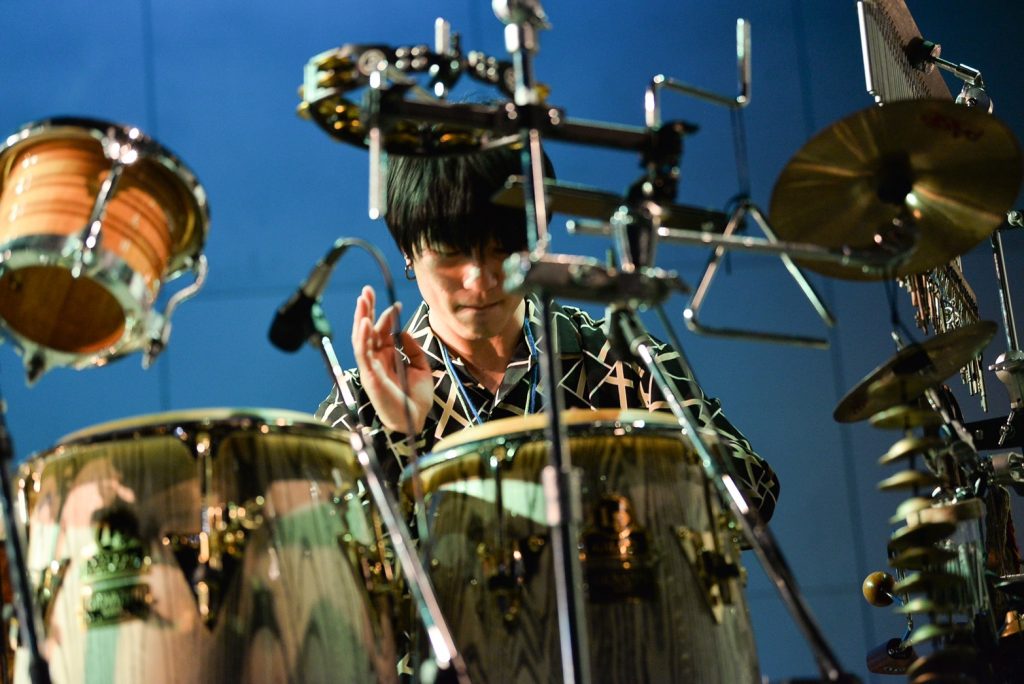

比較音源⑤:コンガ

コンガも見た事がある方が多いように感じますが、あまり馴染みはないでしょう。一般的には南米のイメージといった所でしょうか?

コンガ(打ち込み)

ループのプリセットをそのまま使いました。フレーズとしてはどうかと思いますが、全体像をつかむ際には素早く作業ができておすすめです。

コンガ(生演奏)

やはり音の強弱のリアリティが高いと感じます。これは専門のミュージシャンに頼む醍醐味ですね。

比較音源⑥:ウインドチャイム

綺麗なサウンドを構築できるのは「ウインドチャイム」です。こちらも聴き馴染みのあるサウンドでしょう。DTMにおけるソフトウェア音源では「Chime」と表記されているケースが多いです。

ウインドチャイム(打ち込み)

1つ1つのチャイム音がハッキリ聞こえますね。

実際にレコーディングすると、ここまでハッキリした音にならないことがあります。

ウインドチャイム(生演奏)

ウインドチャイムも色々な種類があります。チャイムの長さや演奏方法によってもサウンドが異なります。

実際に録音すると様々なことが調整できるのでおすすめです。

比較音源⑦:シンバル

シンバルというドラムを想像するかと思いますが、シンバルとしてのパートが存在します。

シンバル(打ち込み)

Stylusのシンバルは種類が豊富で重宝しています。

色々なジャンルに使用できますし、動作も軽いのでStylusは必須品だと感じます。

シンバル(生演奏)

このデータサンプリングしてもらいたい!と感じた人もいるのではないでしょうか?

ジャンルにもよりますが、シンバルの音の明るさによっては、曲のコントラストが変わると感じました。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

全体的に打ち込んだ音に関しては、良くも悪くも綺麗だと感じます。マイクで録音したデータは、音の情報量が多いといった印象でしょうか?

今回この記事を作成するにあたり、Stylusで打ち込んでからパーカッショニストにデータを渡して録音をお願いしました。

ここで感じたのは、日頃演奏している視点で録音してもらえたので、私がマウスでポチポチ割り振った雑なフレーズを、しっかり構築し直してもらえた印象があります。

ミュージシャンにフレーズを求めるのは、アレンジャーとしてはどうかと思いますが、これも生演奏をお願いする醍醐味ですね。

クオンタイズされた打ち込みデータより、生演奏の方が縦のリズムが悪くなりがちです。

商業音楽の観点ですと、縦のリズムはしっかり合わせる必要があると感じますが、私個人的にはある程度の緩さは必要だと考えています。

演奏をお願いしたパーカッショニスト

長谷山恭兵 / Kyohei Haseyama

サポートドラマーとして、様々なアーティストのライブやレコーディングに参加。

ドラムだけでなくパーカッションや、MV制作・映像制作等を手掛けるなど幅広く活動している。

多種多様な楽器を使い分け、楽曲が持つ良さを最大限に引き出す繊細なプレイが持ち味。

東京都出身。23歳で作曲家、28歳で作詞家デビュー。アニメやTV番組、パチンコ等の音楽制作をはじめ、メジャーアーティストの音響やサウンドエンジニアも担当。2017年4月にオンライン専門の「Next Lead Music School」を設立し、音楽の専門学校を超えるサービスを目標に運営中。東京都から栃木県へ移住し行政の委託事業も遂行。日本のマーケターになりたい。